ACCUEIL

La conspiration des escrocs (suite)

|

Il existe deux types de témoignages livrés par les rescapés des camps de concentration nazis, selon qu'ils ont été fournis avant ou après le début de l'ère du shoah-holocauste-business. C'est simple : depuis qu'on nous bassine avec la shoah, les survivants sont, tous, des rescapés des camps d'extermination, formule inconnue dans les années 50, 60 voire 70, où les camps, sans exception, étaient assimilés à des bagnes. Les initiateurs de la mode exterminatrice dans des camps fermés (une ineptie tant sur le plan technique qu'économique) sont Raul Hilberg d'une part, et Claude Lanzmann d'autre part. Depuis, les témoignages ne se comptent plus, à l'instar de cet opuscule : 'J'ai vécu les camps de concentration', destiné à un jeune public.

Prenez le témoignage de Madame Cristina Szenberg. Il y est question du ghetto de Varsovie. Voici, par exemple, ce qu'elle écrit, page 51.

... mon père, mon frère, et toute ma famille, massacrés par les Nazis... Le problème est que, quelques pages plus haut, à propos de son père, Madame Szenberg tenait un tout autre discours, photo à l'appui :

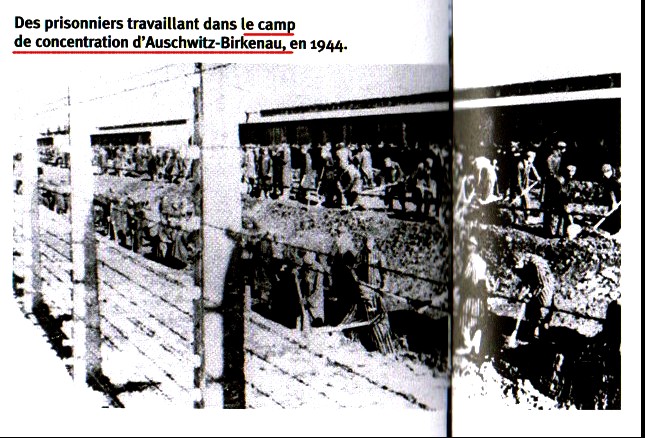

En 1941, mon père meurt du typhus... Le moins qu'on puisse dire, c'est que Madame Szenberg à la mémoire plutôt volatile ! Et des affabulateurs de cet acabit, le business de la Shoah et de l'holocauste nous en fournit des cohortes tous les ans. Tant pis pour l'auteur du bouquin, Véronique Guillaud, ainsi que pour l'éditeur, pris en flagrant délit de mauvaise relecture des épreuves avant le "bon à tirer" ! Mais, au fond, nos affabulateurs ont de qui tenir. N'est-ce pas Claude Lanzmann qui déclarait, à Libération, son intention de détruire le moindre document d'archive montrant 3000 Juifs entrant dans la chambre à gaz ? Détruire les preuves pour en fabriquer d'autres, voilà une méthode digne des meilleurs faussaires ! Cela dit, on trouve dans le même bouquin une photo particulièrement parlante, et qui ne fait que confirmer ce que tous les historiens savent depuis le début sur le bagne d'Auschwitz et son quartier de Birkenau :

Le fait est qu'il y a eu une vie avant le "shoah-holocauste-business". Cela s'est traduit par des témoignages concordants dans le fait qu'il fallait travailler, amener les camarades de chambrée, même malades, blessés voire mourants, sur l'Umschlagplatz, la place d'appel, pour preuve que les camps de concentration étaient d'abord et surtout des bagnes ! Et c'est bien un bagne que Primo Levi décrit dans "Si c'est un homme", le même bagne qui a hébergé Pelagia Lewinska durant vingt mois, laquelle décrit, en termes simples, sans pathos ni emphase shoanesque ou holocaustienne - comme quoi, la logorrhée autour des chambres à gaz n'apporte ni ne retire rien à l'horreur du nazisme ! -, quelque chose qui ressemble fort à l'enfer sur terre !

Le bloc avait été conçu avec l'idée d'économiser autant que possible la place pour dormir. Les charpentes à trois étages placées le long des murs et au milieu de la baraque et qui fournissaient des couchettes, remplissaient tout l'intérieur de la bâtisse, ne laissant entre elles qu'un étroit passage. Des traverses de bois divisaient la longueur des baraques en cages. Chaque cage était large et profonde d'environ 2 mètres et sa hauteur ne dépassait pas un mètre. Chacune d'elles devait contenir de 5 à 7 femmes et parfois on y en entassait une dizaine et plus. A vrai dire, il n'y avait de place que pour trois si l'on voulait s'étendre plus ou moins librement sans bousculer sa voisine quand on voulait se retourner. Sur une surface de 4 mètres carrés, il n'est pas facile d'en placer plus. Et pourtant, les blocs où l'on était obligé d'entasser de 800 à 1000 personnes étaient tellement bondés que 7 à 8 femmes couchaient dans chaque cage. Comme d'autre part, le « rez-de-chaussée » touchait directement les briques du sol, on y pénétrait comme dans une niche de chien. On couchait sur des briques humides; on y était complètement privé d'air. Le dernier étage touchait au toit; en hiver, il laissait passer l'eau et en été, ces dalles en ciment brûlaient les têtes. Étendues dans ces dernières cages, on touchait presque au toit. On avait pour toute literie des matelas en papier contenant un peu de copeaux. Il n'y avait que trois matelas au plus dans chaque cage et une couverture. Il y avait cependant des blocs, tel le n° 26, où habitaient les Françaises, où l'on ne donnait point de matelas. Aussi, 1.800 femmes y sont mortes en l'espace de trois mois. (...) Les gardiens S.S., tenant des chiens en laisse, attendent devant la porte. En tirant sur la laisse, les gueules ouvertes, montrant leurs crocs et aboyant comme des possédés, les chiens s'efforcent d'atteindre les colonnes de femmes qui sortent. Toute notre attention est tendue, nous avons peur de ne pas garder le pas, de perdre nos sabots, d'attraper un coup de bâton sur la tête, de tomber dans la gueule des chiens. C'est ici devant la porte que le commandant du camp assiste du haut d'une estrade, la poitrine bombée, le regard fier, au défilé des misérables. C'est une Europe vaincue qui marche devant lui : Polonaises, Françaises, Russes, Yougoslaves, Hollandaises, Belges, Grecques. C'est ici également que se tiennent « les chefs » qui dirigent les travaux, tous des S.S. Un cortège infini, des milliers et des milliers de femmes détenues qui se rendent au travail, s'allonge sur la route d'Oswiecim. Toutes doivent travailler, même les malades, car on ne reçoit dans les baraques que celles dont la température dépasse 39°. Aussi ne manque-t-il pas dans la colonne des femmes qu'il faut traîner en les soutenant sous les bras. Le pire est le sort de celles qui sont sorties de l'hôpital après le typhus. Leur organisme est épuisé, leurs jambes sont enflées et impotentes, mais comme elles n'ont pas de fièvre et qu'elles étaient restées couchées plusieurs semaines dans une baraque sanitaire, elles sont considérées officiellement comme bien portantes et, par conséquent, obligées de travailler. Il est interdit de rester dans la baraque. L'ordre est formel et les préposées, également détenues mais bien entendu nommées par les autorités du camp, se conforment strictement aux règles. Mais comme l'on sait, celles-ci peuvent être élastiques, c'est pourquoi les malheureuses malades supplient la préposée au bloc de les cacher quelque part dans une baraque. Quelques favorisées font exception, mais on n'a pas d'égard pour la majorité, pour la masse. Je n'oublierai jamais cette vieille femme qui, à genoux, les bras levés, suppliait la préposée de la garder dans la baraque. Mais cette surveillante du bloc connue dans le camp entier par sa cruauté sauvage répondait à la suppliante à coups de poings à la figure. Battre les femmes pour les forcer à se rendre au travail dans les champs était une chose courante qui semblait remplacer la prière du matin. Chaque baraque était obligée de fournir un nombre déterminé de travailleuses indépendamment de leur état de santé. La distance qui séparait le camp du lieu de travail était de 10 kilomètres. C'était un martyre pour les malades graves, un supplice pour les bien portantes qui les soutenaient sous les bras et les traînaient ainsi. La malade ne pouvait retarder la marche de la colonne, ni rester en arrière, car alors le chef et les surveillants lui lançaient des coups de pied et lâchaient les chiens sur elle. Si une femme tombait et ne pouvait se relever, les S.S. la frappaient à mort à coups de bottes. Les cadavres ne s'enfuient pas, ils peuvent rester sans surveillance et c'est la colonne sur son chemin de retour qui les ramassera et traînera jusqu'au camp. Il faut que le cadavre rentre avec la colonne, car il faut que le chiffre des rentrées concorde avec celui des sorties. Chaque jour et presque chaque colonne rapportait en rentrant sur des brancards trois ou quatre cadavres. Le retour des colonnes est salué à la porte du camp par un orchestre. Le cortège passe au rythme d'une mélodie légère de marche ; des ombres d'êtres humains traînent, pliant sous le poids des cadavres de leurs compagnes de misère. Comme nous haïssions la musique ! (Pelagia Lewinska, 20 mois à Auschwitz, Nagel, 1966, pp. 53-54, 92-94)

|